四大关键点做实“真贸易”!

近期,上海证券交易所、深圳证券交易所分别修订发布《公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项(2025年修订)》(简称“审核重点事项”“3号指引”)。

“3号指引”第二十七条就公司债发行人新增贸易业务或贸易业务占比达到30%的情形进行重点审查。

正如上文,此次新修订的“3号指引”重点关注发行人的贸易业务情况并进行重点审核,持续引导发行人特别是地方城投类企业聚焦主责,打造真实贸易业务体系,合规开展贸易业务。

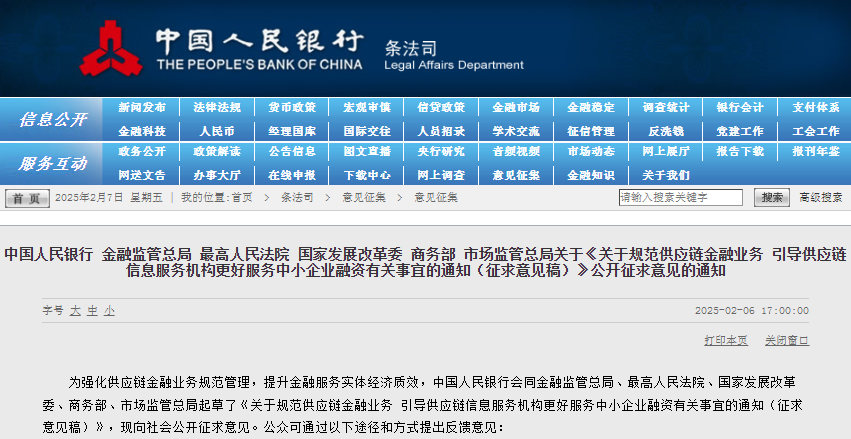

此次沪深交易所出台的“3号指引”强化对贸易业务审核,与近年来监管持续强调开展“真实贸易”,防范“虚假贸易”“融资型贸易”等是一脉相承的。如,此前国务院国资委曾出台《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规〔2023〕74号),要求中央企业规范开展贸易业务、严厉打击各种虚假贸易。

2023年12月国务院国资委印发,明确提出了贸易业务的“十不准”,要求各中央企业要严格按照“十不准”要求梳理集团全部贸易业务,规范贸易管理,完善内控制度,防范业务风险,坚决清理退出各种类型的虚假贸易。

结合“3号指引”重点审核要求及近期监管精神,聚升重点梳理了开展真实贸易业务的四大审核要点,以供参考。

01 真必要

“3号指引”要求重点关注贸易业务的商业合理性和必要性,并从开展贸易业务的具体经营模式、发行人在贸易业务中承担的职责、具备的经营基础或优势等方面,说明开展贸易业务的商业合理性及必要性。

对国有企业而言,其开展贸易业务的必要性主要体现在:聚焦主业、服务主业。因此,国有企业在开展贸易业务或论证贸易业务开展品种时,可先从自身的主责主业要求、战略发展要求、自身资源禀赋优势等角度出发,寻求开展贸易业务或特定业务品种的差异化优势。特别是对地方城投类国企而言,可充分结合区域产业链发展需求或产业聚焦优势,从供、需两端理清自身开展对应贸易业务的真实需求和必要性,打造差异化、特色化的区域型供应链服务中心或从供应链角度出发,将自身打造成为区域性产业链运营服务商。

02 真合理

贸易业务是否合理,国企贸易业务应当重点关注审核的领域。贸易业务的合理性主要体现在:是否具有合理的交易动机、是否具有合理的交易流程、是否合理符合交易常识。

贸易业务合理性的首要性体现在具有真实的交易动机,国企贸易业务通过真实“买卖”达成交易,不在贸易业务中人为增加不必要的交易环节,如通过伪造上下游交易对手信息以及运输、仓储、收发货等单据虚构贸易业务交易背景。

贸易业务的合理性还体现在具有合理的交易流程。在签署合同、开展贸易业务时,不“逆流程”进行操作,不开展融资型贸易,开展的贸易业务具有真实的货物流、票据流和资金流等信息。

贸易业务的合理性最终体现在符合常识。如在开展贸易业务时,要持续关注货物存储状态,定期进行实地盘点、对账,而非仅以存储场地提供的库存证明作为货物存在依据。同时,上下游签署的合同在条款、日期及定价方面也要符合交易常识和市场水平。

03 真业务

3号指引还要求对业务的真实性进行重点审核,聚升认为业务的真实性主要体现在:交易对手的真实性、交易标的物的真实性。

在交易对手真实性方面,重点关注主要客户和供应商是否存在重复、互为关联方或其他异常情形,避免因为特定利益关系开展的无商业目的的贸易业务,比如:上下游为同一企业;上下游为母子公司或由相同的实际控制人控制;上下游企业交叉持股;上下游企业主要负责人、董事、监事、高级管理人员相同;上下游企业注册地址、实际办公地址、业务联系人或联系电话相同;上下游企业一方为另一方贸易合同履约提供担保;上下游企业存在长期业务关系,一方为另一方的重要供应商或特约经销商其他根据实质重于形式原则认定存在特定利益关系的情形等。

在交易标的物真实性方面,要防范没有对交易标的有控制权的空转、走单等贸易业务。国有企业在开展贸易业务时,要实现对交易标的的控制,对交易标的的流转、运输、仓储等应当进行控制或者具有控制权,进一步做实“物流”“信息流”等货物流转痕迹。

04 真核算

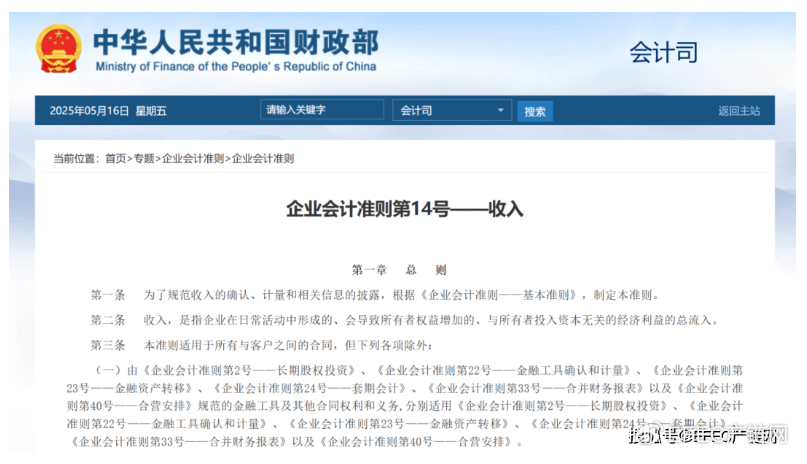

在开展贸易业务时,要根据业务的真实情况采取合理的“会计核算”方法。根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十四条规定:企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,用总额法确认收入;否则,该企业为代理人,用净额法确认收入。向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权的情况请参考准则相关内容。

本质上而言,对贸易业务的审查,倒逼发行人加快市场化业务的实质转型,明确自身产业定位和业务发展方向,聚焦主业提升经营管理能力。

-END-

上一篇:国家金融监管总局:积极发展农业供应链和产业链金融

下一篇:供应链金融新规6月15日正式实施!万字详细解读